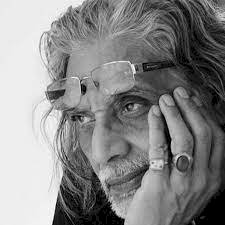

मुज़फ़्फ़र अली: आशा भोंसले के 'मिस्टर हैंडसम', ख़य्याम के 'राजा साहब' की आत्मकथा में किन बातों का 'ज़िक्र'

palak sharma report

साठ के दशक में एक दिन अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर तीसरे दर्जे के अनारक्षित (अनरिज़र्व्ड) डिब्बे से एक नौजवान उतरा. उनका नाम था मुज़फ़्फ़र अली. उनके साथ काले रंग का एक ट्रंक था जिसपर सफ़ेद अक्षरों में लिखा हुआ था 'एम ए ज़ैदी'. चलते वक़्त पिता ने उनसे मज़ाक किया था अगर कहीं दंगे वगैरह हो जाएं तो तुम्हारा नाम है 'मॉरिस अल्बर्ट ज़ैदी'. तीसरे दर्जे में सफ़र करने की वजह थे संविधान सभा के सदस्य हसरत मोहानी, जो हमेशा महात्मा गांधी की तरह तीसरे दर्जे में सफ़र करते थे.एक बार उनसे पूछा भी गया कि आप तीसरे दर्जे में क्यों सफ़र करते हैं तो उनका जवाब था, क्योंकि भारतीय रेल में कोई चौथा दर्जा नहीं वे संसद भवन भी तांगा शेयर करके जाते थे. शुक्र है, मुज़फ़्फ़र अली के पिता राजा साजिद हुसैन ने उनसे रिक्शा शेयर कर विश्वविद्यालय जाने के लिए नहीं कहा. मुज़फ़्फ़र अली बताते हैं कि अलीगढ़ में बिताए अगले कुछ साल उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे. वो समय उनकी रचनात्मक यात्रा की रीढ़ की हड्डी था. मुज़फ़्फ़र अली ने अपनी आत्मकथा ज़िक्र में इस ज़माने का बखूबी ज़िक्र किया है. अलीगढ़ में राही मासूम रज़ा का जलवाहै. उस ज़माने के अलीगढ़ में राही मासूम रज़ा की तूती बोलती थी. बचपन में पोलियो हो जाने के कारण वे अपना पूरा पैर ज़मीन पर नहीं रख पाते थे. उनको उस ज़माने में अलीगढ़ का लॉर्ड बायरन कहा जाता था और वो लॉर्ड बायरन से कम भी नहीं थे, जब वो तरन्नुम में अपना कलाम पढ़ते थे. ऐ सबा तू तो उधर ही से गुज़रती होगी उस गली में मेरे पैरों के निशाँ कैसे हैं तो पूरा हॉल खड़े होकर उन्हें दाद देता था. लेकिन उसी वक़्त उनके पोलियोग्रस्त पैरों को निशाना बनाते हुए एक तीखी आवाज़ सुनाई देती थी "डेढ़". ये आवाज़ होती थी मंज़र भाई की. लेकिन राही पर इसका कोई असर नहीं होता था और वो अपना कलाम पढ़ते जाते थे. पत्थरों वाले वो इंसान वो बेहिस दर ओ बाम वो मकीं कैसे हैं शीशे के मकाँ कैसे हैं जब राही ये पढ़ रहे होते थे तो हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी और मज़हर भाई को भी अपने दोस्तों से कहना पड़ता था, 'बाज़ी मार ली.' मंज़र भाई शायरी के दीवाने थे. शायरी के ज़रिए ही उनकी वीमेंन्स कॉलेज की लड़कियों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश होती थी. उनको उर्दू शायरों के अनगिनत शेर याद थे और वो उन्हें इस अंदाज़ में पढ़ते थे जैसे वो शेर उन्होंने ही लिखे हों. मुज़फ़्फ़र अली बताते हैं कि वो हमेशा शेरवानी पहनते थे और अपने पायजामे को घुटनों से नीचे ही धोते थे. उनका तर्क था कि पूरा पायजामा धोने का क्या मतलब जब वो शेरवानी पहनने पर घुटनों से नीचे ही दिखाई देता है.एयर इंडिया में 11 साल की नौकरी अलीगढ़ के बाद कोलकाता की एक विज्ञापन एजेंसी से मुज़फ़्फ़र अली ने अपने करियर की शुरुआत की. वहीं उन्होंने आर्ट हिस्टोरियन गीति सेन से विवाह किया. इसके बाद वे एयर इंडिया में असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर होकर बंबई चले गए. वहाँ उन्होंने पाम स्प्रिंग्स में दो कमरे का फ़्लैट किराए पर लिया जिसका किराया उनकी तन्ख़्वाह से सिर्फ़ 150 रुपये कम था. एयर इंडिया में मुज़फ़्फ़र अली ने पूरे 11 साल बिताए. ये वो ज़माना था जब एयर इंडिया की गिनती दुनिया की पाँच चोटी की एयरलाइंस में होती थी और बकौल मुज़फ़्फ़र अली एयर इंडिया में एयर होस्टेस बनना सिनेमा में स्टार बनने से कम नहीं होता था. एयर इंडिया में रहते-रहते उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म 'गमन' बनाई. इस बीच गीति सेन से उनकी शादी टूटी और उन्होंने मशहूर कम्यूनिस्ट नेता सुभाषिनी सहगल से दूसरी शादी की. अमिताभ बच्चन को बनाना चाहते थे 'गमन' का हीरो मुज़फ़्फ़र अली बताते हैं कि 'गमन' का 'माध्यम' उन्हें कलकत्ता (अब कोलकाता) से मिला, 'प्रेरणा' अलीगढ़ से और 'आत्मा' अवध से. 'गमन' के टैक्सी ड्राइवर हीरो का रोल मुज़फ़्फ़र अमिताभ बच्चन को देना चाहते थे. मुज़फ़्फ़र अली याद करते हैं, "कलकत्ता में काम करते समय मेरी अमिताभ से मुलाक़ात हुई थी. हम दोनों अक्सर एक ही तरह की पार्टियों में जाया करते थे. कभी-कभी वो अपनी हेरल्ड कार में मुझे लिफ़्ट दिया करते थे." वो कहते हैं, "बंबई में जब मैंने उन्हें 'गमन' फ़िल्म की स्क्रिप्ट दी तो उन्होंने कहा कि वो इसे अपने कवि पिता हरिवंशराय बच्चन को पढ़ने के लिए देंगे. लेकिन एक महीने बाद उन्होंने मुझसे कहा, मुज़फ़्फ़र मैंने पिछले दिनों एक लड़ाके की इमेज बनाई है. मेरे नाम पर बहुत से लोगों का पैसा लगा है. मैं 'गमन' फ़िल्म करने का जोखिम नहीं उठा सकता." मुज़फ़्फ़र अली बताते हैं, "इसके बाद बलराज साहनी के बेटे परिक्षित साहनी को इस रोल के लिए सोचा गया लेकिन आख़िर में ये रोल फ़ारूख़ शेख़ को गया. मैंने फ़ारूख को एम एस सथ्यू की फ़िल्म 'गर्म हवा' में देखा था और तभी मैंने तय किया कि वो मेरी पहली फ़िल्म के हीरो होंगे." इसके बाद ड्राइवर ग़ुलाम की पत्नी ख़ैरुन निसा की तलाश शुरू हुई. इस रोल के लिए स्मिता पाटिल से बेहतर कोई नहीं था. लेकिन जब स्मिता ने पहली बार फ़िल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने पूछा कि इसमें मैं कहाँ हूँ. इस पर मुज़फ़्फ़र ने जवाब दिया, 'आप इस फ़िल्म में हर जगह हैं.' मुज़फ़्फ़र अली ने 'उमराव जान' की कुछ शूटिंग 'एयर इंडिया' की अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर की लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें एयर इंडिया से इस्तीफ़ा देना पड़ा. जब उमराव जान सन 1981 में लखनऊ में रिलीज़ हुई तो बहुत कम लोग उसे देखने गए. मुज़फ़्फ़र के पिता राजा साजिद हुसैन ने नाराज़ होकर कहा, "लोगों के दिमाग़ में गोबर भरा है. एक पोस्टर बनाओ और उस पर लिखो, फिर न कहना हमें ख़बर नहीं हुई." उनकी तसल्ली के लिए वाकई इस तरह को पोस्टर बनवा कर रातोंरात लखनऊ की दीवारों पर चिपकवाया गया. इसके बाद लोगों का इस फ़िल्म को देखना का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं.उमराव जान लखनऊ और भारत के कई हिस्सों में पूरे 25 हफ़्तों तक चली. इस फ़िल्म को कई पुरस्कार मिले और कई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में इस फ़िल्म ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. रेखा को इस फ़िल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.

admin

admin